Portrait de Gustave Eiffel

Table des matières

- Une jeunesse entre sciences et industrie

- Les débuts de sa carrière : l’art du pont métallique

- Projets marquants

- Une entreprise à dimension mondiale

- Anecdote : La Statue de la Liberté

- La Tour Eiffel : apothéose d’une carrière

- Conception et audace technique

- Une stratégie d’image

- Affaire du canal de Panama : chute et réhabilitation

- Les dernières années : recherche et aérodynamique

- Mort et héritage

Gustave Eiffel, né Alexandre Gustave Bonickhausen dit Eiffel, voit le jour le 15 décembre 1832 à Dijon, en France. Ingénieur, industriel, inventeur, et bâtisseur hors pair, il est surtout connu pour la Tour Eiffel, symbole de Paris et de l'ingéniosité française. Mais réduire sa vie et son œuvre à ce seul monument serait ignorer la richesse d’un parcours marqué par l’audace, la modernité et un sens remarquable de la structure.

Cet article retrace en profondeur la vie, le travail et l’héritage de Gustave Eiffel.

Une jeunesse entre sciences et industrie

Gustave naît dans une famille de la bourgeoisie industrielle. Son père est un ancien militaire reconverti dans le commerce de houille et sa mère, Catherine-Mélanie Moneuse, est issue d'une famille de négociants. C’est cette dernière qui joue un rôle décisif dans son éducation et l’oriente vers les études scientifiques.

Après le lycée de Dijon, il entre à l'École Centrale des Arts et Manufactures de Paris (aujourd’hui CentraleSupélec), dont il sort diplômé en 1855, en pleine Exposition Universelle. Il commence sa carrière dans la construction métallique en rejoignant la société Charles Nepveu, spécialisée dans les ponts.

Les débuts de sa carrière : l’art du pont métallique

Dès ses premières années d’activité, Eiffel se distingue par sa capacité à résoudre des problèmes complexes de génie civil. Il travaille sur des ponts en fer forgé, un matériau nouveau à l’époque, dont il explore les possibilités structurelles.

Projets marquants

- Le pont de Bordeaux (1858), un des premiers ponts métalliques sur la Garonne

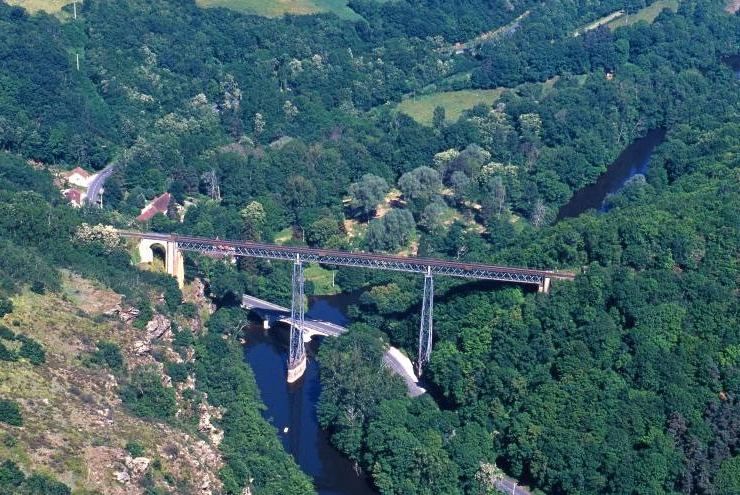

- Le viaduc de Rouzat (1869), conçu avec des piliers tubulaires novateurs

- Le pont Maria Pia sur le Douro à Porto (1877), un arc métallique spectaculaire de 160 m de portée

Sa société, la Compagnie des Établissements Eiffel, devient un acteur incontournable dans la construction métallique, en France comme à l’étranger.

Viaduc de Rouzat

Une entreprise à dimension mondiale

Dans les années 1870-1880, Eiffel exporte son savoir-faire à travers le monde :

- Viaducs en Roumanie, Hongrie, Espagne

- Ponts en Amérique du Sud, notamment en Argentine et au Pérou

- Construction de gares (Budapest, Santiago, Le Caire)

Il est également à l’origine de structures métalliques innovantes dans des environnements difficiles. L’une de ses réalisations les plus étonnantes est la structure intérieure de la Statue de la Liberté, conçue par Frédéric Auguste Bartholdi et offerte aux États-Unis par la France.

Anecdote : La Statue de la Liberté

Contrairement à une idée reçue, Eiffel n’a pas conçu l’extérieur de la Statue de la Liberté. Ce qu’il a fait, c’est imaginer un squelette métallique intérieur révolutionnaire pour l’époque, permettant à la statue de résister aux vents violents de la baie de New York. Ce système de support a inspiré plus tard les structures modernes des gratte-ciel.

La Tour Eiffel : apothéose d’une carrière

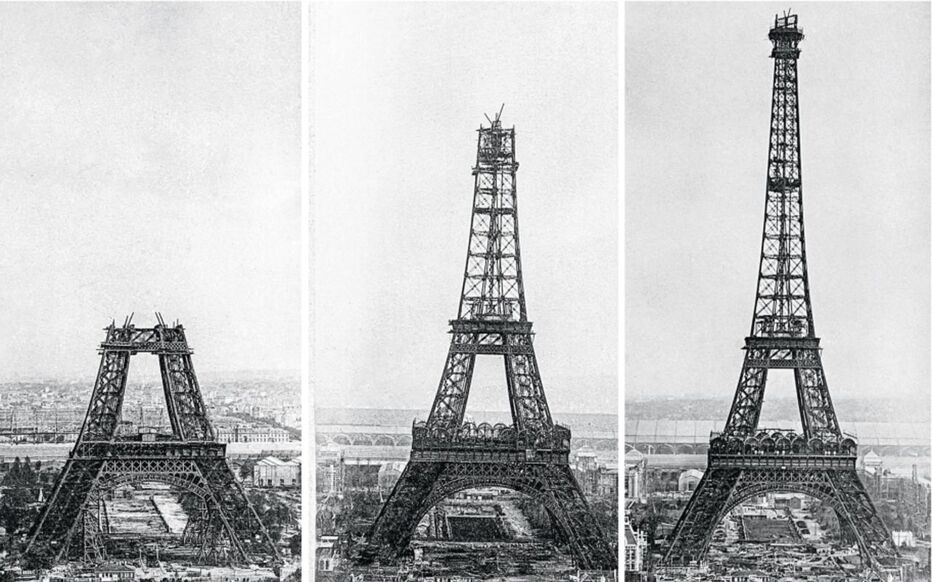

La Tour Eiffel naît dans un contexte de compétition. À l’occasion de l’Exposition Universelle de 1889, qui devait célébrer le centenaire de la Révolution française, un concours est lancé pour la création d’un monument de 300 mètres.

Conception et audace technique

Gustave Eiffel s’entoure d’une équipe d’ingénieurs talentueux, dont Maurice Koechlin et Émile Nouguier. Le projet repose sur une conception mathématique et aérodynamique unique : une tour en fer puddlé, autoportante, résistante au vent et modulable.

- Hauteur : 300 mètres (324 m avec les antennes aujourd’hui)

- 18 038 pièces de fer

- Plus de 2,5 millions de rivets

- Chantier de 2 ans, 2 mois et 5 jours

Initialement très critiquée, la tour est qualifiée de “gigantesque cheminée d’usine” par les artistes de l’époque. Mais elle impressionne par sa légèreté, sa solidité et sa capacité à incarner une ère industrielle nouvelle.

Tour Eiffel

Une stratégie d’image

Eiffel comprend rapidement que cette tour est bien plus qu’un exploit technique : c’est un symbole. Il finance lui-même une partie du projet (80 %), et conserve la concession pour 20 ans. La tour devient rapidement un succès populaire.

Il installe à son sommet un laboratoire météorologique et un émetteur radio expérimental, affirmant l’utilité scientifique du monument. Cela jouera un rôle majeur dans la décision de l’État de conserver la tour au-delà de la concession initiale.

Affaire du canal de Panama : chute et réhabilitation

En 1892, Gustave Eiffel est impliqué malgré lui dans le scandale du canal de Panama. Il avait été sollicité pour concevoir les écluses du canal, mais la société de financement du projet fait faillite.

Bien qu’il soit blanchi des accusations de fraude, ce scandale ternit momentanément sa réputation et le pousse à se retirer progressivement du monde des affaires.

Les dernières années : recherche et aérodynamique

Après son retrait, Eiffel consacre ses dernières années à la recherche scientifique. Il s’intéresse à la météorologie et surtout à l’aérodynamique.

Il installe une soufflerie dans la Tour Eiffel, puis en fait construire une autre à Auteuil. Il publie des études pionnières sur la résistance de l’air, la forme des ailes, et contribue indirectement aux débuts de l’aviation française.

Mort et héritage

Gustave Eiffel meurt le 27 décembre 1923 à l’âge de 91 ans. Il laisse derrière lui une œuvre immense, symbolisée par une tour qui domine encore aujourd’hui Paris et incarne l’audace technique du XIXe siècle.

Son nom reste indissociable de l’ingénierie moderne, et il a inspiré des générations d’ingénieurs à travers le monde.

Pour ceux qui s’intéressent à l’ingénierie métallique contemporaine et à l’équipement industriel de haute précision, ce site spécialisé propose des solutions modernes qui prolongent l’esprit d’innovation porté par des pionniers comme Eiffel.